近日,财政部、自然资源部、生态环境部公布了全国山水林田湖草沙一体化保护和修复工程第二批典型案例。我市沂蒙山区域山水林田湖草沙一体保护和修复工程中,由林业部门组织实施的沂水县双崮流域退化公益修复与森林质量提升工程成功入选。

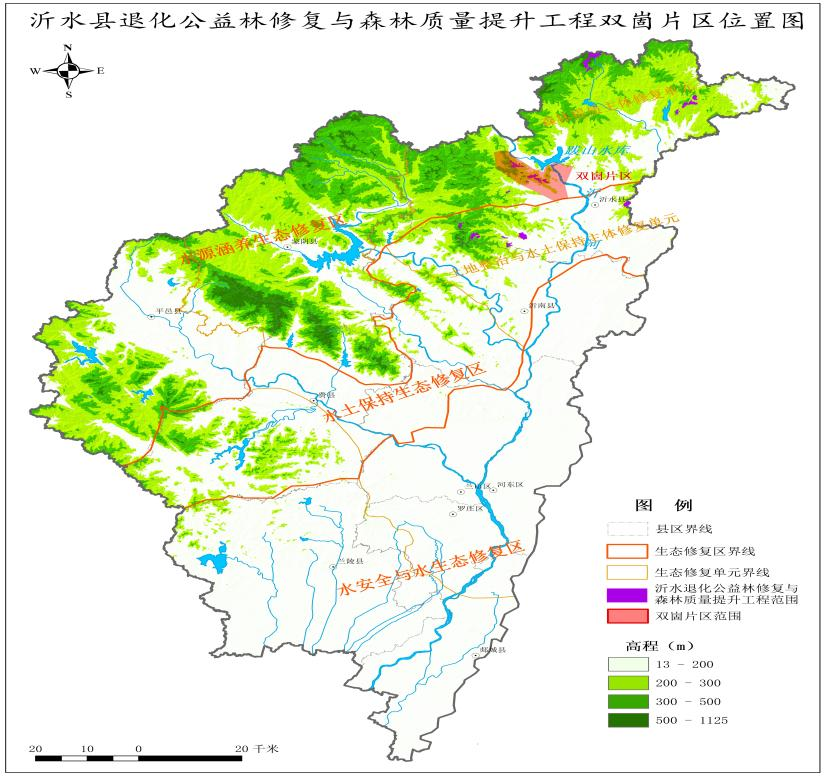

沂水县双崮流域位于山东省临沂市北部、沂河上游,面积4万余亩,系鲁中南低山丘陵土壤保持区、沂蒙山-泰山国家级水土流失重点治理区,生态区位重要。2021年,临沂市承担实施了“沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”,以沂河“水安全、水生态”为导线,构建从源到汇的 “一河、 三区、八单元”生态保护与修复格局,沂水县双崮流域被纳入了沂河上游水源涵养生态修复区-森林提质主体修复单元,按照“生态保护优先、自然恢复为主、人工恢复为辅”的原则,通过实施5项生态修复措施,实现“控密度、调结构、促更新、增蓄积、扩空间”5个森林质量提升目标,恢复森林系统稳定性、多样性,在单元功能中取得了良好水土保持成效。

一、案例背景

沂水县双崮流域现有生态公益林2.1万亩,在沂河上游发挥着重要的水源涵养功能。但由于流域立地条件差、林分结构简单,加之自然灾害、森林病虫害等因素影响,流域内部分公益林出现退化,林分质量不高,水源涵养生态功能减弱。一是森林密度过大。项目林大都是上世纪70年代以来的人工造林,造林密度200株/亩以上,90%以上的林地郁闭度超过0.8,通风透光性差,地被植物覆盖度低,林分天然更新能力丧失,树木径向生长受限,林木蓄积量低。二是林分卫生状况差。受自然条件、经营管理等因素影响,以柏类、松类为主的针叶林出现较大面积枯死、濒死、枯梢、干枝、黄叶等现象,森林质量不高,树木长势较弱,林内卫生状况较差,极易受到自然灾害和森林病虫害的威胁。三是森林结构不合理。树种以侧柏、赤松为主,较为单一,纯林比例高达78%,基本为单层纯林,群落结构简单,生物多样性丧失,森林系统的稳定性和抗逆性减弱,涵养水源、保持水土、固碳释氧、调节气候等生态功能衰退,森林生态产品供给不足。

(修复前) (修复中)

二、经验做法

(一)诊断生态问题,精准定策。以系统修复、综合治理为思路,以增强水源涵养和水土保持能力为目标,精准识别生态问题、科学采取修复措施。一是坚持精准识别。对流域内森林资源开展作业区块调查,分析林种、树种、龄组和郁闭度现状,综合评价公益林退化等级和森林质量,精准识别生态问题,确定作业措施和技术方案,实施退化公益林修复1876亩、森林质量提升3810亩。二是坚持科学修复。针对林分树种单一、密度过大、卫生状况差等问题,严格遵循多功能、近自然、全周期森林经营理念,按照林木生长发育规律和森林演替规律,综合采取间伐(择伐)、修枝、补植、定株、割灌割藤等作业措施,对林分进行必要地、适度地人工干预,科学调整林分密度、树种结构、林龄序列、空间层次,构建健康稳定优质高效的森林生态系统。三是坚持多效统筹。工程修复以为民、惠民、利民为目标,践行绿水青山就是金山银山理念,统筹人与自然和谐发展,补植珍稀乡土树种、彩化树种,提升森林生态产品供给能力,助推乡村振兴,实现生态经济社会三效统筹。

(二)综合五种措施,精准修复。从森林经营目的、立地条件、森林特征、森林功能定位等因素出发,因地制宜、综合采取5项措施,走出北方森林修复提质“沂水模式”。一是间伐(择伐)控密度。清理枯死木、病死木、竞争木,控制林分合理密度,增加林分通风透光性,稳定林分健康。二是补植调结构。对稀疏地块进行补植,优先选择与原有林分和谐共生的不同珍稀乡土树种、彩化树种,丰富树种结构,培育异龄复层混交林。三是定株促更新。按照间密留匀、去劣留优的原则,调整天然萌生幼苗密度,优先保留与原有树种不同的珍稀幼苗,促进幼苗更新生长。四是修枝增蓄积。去除干枯枝、竞争枝、病虫枝,促进养分集中,增加树木顶端优势,加快树木生长,提升森林蓄积。五是割灌割藤扩空间。清除妨碍苗木生长的灌木、杂草和藤蔓,促进补植苗木、定株苗木的生长,并为下层植被提供生长空间,扩大生物多样性。在修复过程中同时开展开展号树、清障、剩余物清运、保留株抚育、定植株抚育和补植株抚育6项辅助措施,提高作业质量和作业效率,减少森林火灾、病虫害隐患,加快林木生长。

(修复中) (修复后)

(三)创建修复规范,精准推广。通过修复试点,探索丘陵山区退化森修复措施、标准和流程,形成可复制、可推广的路径,以点带面推动全域森林生态改善。一是敢于先行先试。在项目启动阶段,针对自然萌生和人工植苗两种林分类型,开展修复提升试验,探索退化公益林修复与森林质量提升路径,树样板、抓示范、提标准、促成效,为项目后续建设提供经验遵循。二是严格工程监管,构建市、县、乡、村四级监督管理机制,市级把总,严格按照建设流程和技术标准,对项目立项、规划、施工进行全方位监管,县林业部门会同技术专家团队现场全程跟进指导,乡村参与建设、监督实施,确保项目规范实施。三是跟踪监测评价,建设过程中,统筹考虑立地条件、坡位、坡度、坡向等要素,设置修复提升标准地和对照区,按期开展森林结构、物种资源、林木生长等数据的采集录入,科学监测林分变化情况,为后期持续进行森林生态修复治理提供数据支撑。

(定标准)

三、主要成效

一是森林功能提升。项目实施后,森林生态系统退化问题得到有效遏制,森林生境持续改善,森林群落结构逐步稳定,生态功能全面增强。通过补植、定株等措施,新培育麻栎、流苏、皂角、黄栌、连翘等苗木30.5万株,占保留目的树种(56.1万株)的54%,新培苗木成林后,纯林比例将大幅降低。通过间伐、修枝等措施,林分郁闭度渐趋合理,林木生长加快,林木蓄积增长量提高35%以上,森林固碳能力有效提升。同时,项目区林下草灌植被增多,天然更新能力增强,生物多样性得以全面保护和恢复,与周边的森林、河湖、湿地等生态系统连为一体,有效解决了流域水土流失问题,成为构建沂蒙山区生态屏障的重要组成部分。

二是经济效益增加。项目区栽植槲树、栓皮栎、皂角、流苏等珍稀乡土树种1.2万株,折合面积200余亩,其叶、枝、花、果可广泛用于食品、药品、化工等领域,经济价值较高,成林后年效益产出可达到3000元/亩。项目区修复提升侧柏林4000亩,侧柏种子亩均可增产约600公斤,年收益增加1500元/亩。刺槐、黄荆等蜜源植物每年也可实现300元/亩的经济收益,有效拓宽了森林生态产品价值实现路径。

三是社会效益凸显。项目实施共建共享,优先吸纳当地群众参与,提供用工1500余人次,发放劳动报酬约900万元,带动群众就业增收。项目区栽植连翘、黄栌、麻栎等彩化树种15万余株,不仅起到了绿化彩化的效果,还带动了森林康养、生态旅游等产业发展,助推美丽乡村建设。项目建设带来的先进生态修复理念和施工经验,为当地培养了大批专业技术人员和技能队伍。

四、经验启示

一是坚持问题导向,综合施策。坚持山水林田湖草是一个生命共同体理念,以生态本底和自然禀赋为基础,关注生态质量提升和生态风险应对,因地制宜、实事求是,精准识别生态问题,综合制定符合实际、具有可操作性的保护和修复措施,推进一体化保护和修复,用最少的人力、物力、财力,获取最大的生态修复成效。

二是坚持保护优先,自然修复。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,从自然生态系统演替规律和内在机理出发,在保护现有森林资源基础上,制定综合性的保护和修复措施,避免盲目开发和过度利用,保证现有森林资源和其他生态系统不破坏,质量有提升。

三是坚持以人为本,效益多元。森林修复提升治理的是生态,改善的是民生,赢得的是民心。要本着为民、惠民、利民的理念,在保证生态效益的前提下,兼顾经济效益、社会效益。充分发挥森林资源优势,探索林业产业发展路径,实现多种效益的最大化,形成生态保护与经济社会发展有机结合的新格局。

(修复后成效-远)

(修复后成效-近)

鲁公网安备 37130202371951号

鲁公网安备 37130202371951号